[통일 꿈꾸는 영희씨] “北에 두고 온 딸… 언젠가 만날 수 있겠죠?”

우여곡절 끝에 탈북해 2008년 정착 정부의 지원 받아 보육교사로 활동 함께 오지못한 딸 그리워하며 살아

통일은 딸의 생사가 달린 ‘생존’ 문제 아이들 사랑으로 돌보며 미래를 대비 “많은 혜택 받아… 나도 무언가 할 것”

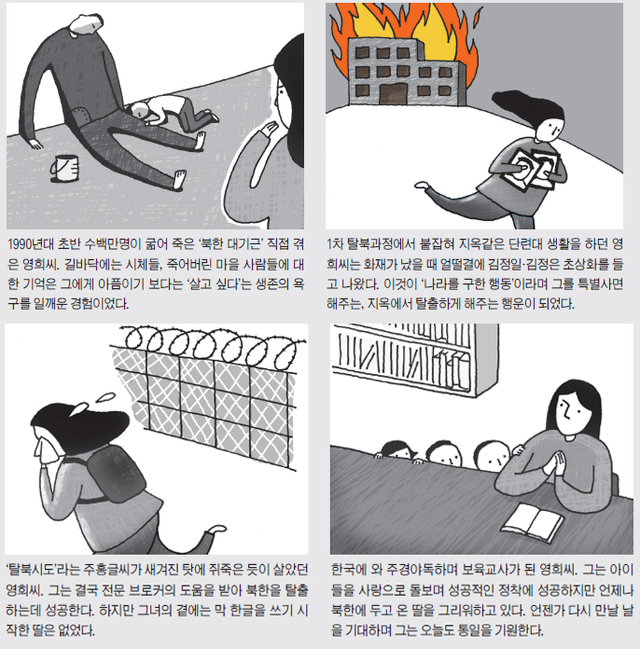

의정부의 한 어린이집에서 4년째 보육교사로 일하는 김영희씨(가명·여ㆍ40)는 3만 명의 탈북민 중 남한에 성공적으로 정착한 이 중 한 명이다. 지난 2008년 중국을 거쳐 남한으로 들어와 2011년부터 정부의 지원 아래 사이버대학에서 공부했다.

또 경기북부보육교사 교육원에서 교육과정을 이수해 보육교사 관련 자격을 얻었다. 어릴 적 꿈이 선생님이었던 영희씨는 ‘적응을 위해 무언가를 해야겠다’라는 간절함으로 밤에는 숙박업소에서 청소하며 공부를 병행했다고 한다. 결국, 그는 남한 사람들도 취업하기 어렵다는 한 어린이집에서 정규직으로 일하고 있다.

영희씨가 남한에 오고 싶어 했던 이유는 단순하다. ‘살고 싶다’는 것이었다. 함경북도 회령시에서 태어난 그는 1990년대 초반 수백만 명이 굶어 죽은 ‘북한 대기근’을 직접 겪은 세대기도 하다.

어릴 적 살았던 회령시는 하루가 멀다 하고 굶어 죽는 사람들이 생겨나 길바닥에는 시체들이 가득했던 걸로 기억한다. ‘아사(餓死)’로 썩어 문드러져 쌓여 있던, 죽어버린 마을 사람들에 대한 기억은 어쩌면 그에게 아픔이라기 보다 우리는 상상도 못할 생존이라는 인간 본연의 욕구였을 것이다.

영희씨는 2000년 초반, 한 살배기 딸과 탈북을 시도했다. 그러나 중국 공안에 붙잡혔고 곧바로 강제소환돼 단련대로 끌려갔다. 단련대는 새벽까지 고된 노동을 시키고 밤에는 잠을 재우지 않는 등 들어가면 몇 개월 내로 힘들어 죽는 것으로 유명한, 북한에서는 지옥으로 통하는 곳이다.

하지만, 불행 중 다행으로 단련대에서 발생한 화재 덕분에 지옥에서 빠져나올 수 있었다. 영희씨는 당시를 떠올리며 ‘신이 도왔다’고 표현했다. 불구덩이 속에서 김일성·김정일 초상화를 발견하곤 얼떨결에 들고 나왔는데, 그것이 ‘나라를 구한 행동’으로 칭찬받았고 곧바로 특별 사면 된 것이다.

집으로 되돌아와 다시는 못 볼 줄 알았던 갓난아기를 마주했을 때의 심정은 어제의 일처럼 또렷하다. 그도 그럴 것이 영희씨와 함께 탈북하다 붙잡혔던 5명 중 3명은 송환 후 곧바로 죽음을 맞았지만, 영희씨는 살아남았고 딸의 얼굴을 만질 수 있었기 때문이다.

하지만 ‘탈북시도’라는 주홍글씨가 새겨진 탓에 쥐 죽은 듯 숨죽여 살았다고 한다. 그리고 몇 년 후, 영희씨는 탈북 전문 브로커의 도움을 받아 홀로 탈북에 성공했다. 하지만, 막 한글을 쓰기 시작한 딸은 북에다 두고 올 수밖에 없었다.

■ 신(新) 남·북 이산가족

영희씨는 남편이 자신보다 앞서 남한으로 넘어간 것을 우연히 알았지만, 끝내 만날 수 없었다. 중국과 북한을 오가며 무역업에 종사했던 탓에 어느 나라에 있는지 알 수 없는 상황이었다. 행방불명 된 남편을 가슴에 묻은 채 인천의 공장과 식당 등을 전전하며 살아남으려고 악착같이 버텼다.

“가장 참기 어려웠던 건 딸을 볼 수 없다는 거였습니다. 쉬는 날 혼자 인근 공원에 우두커니 앉아 놀러 나온 다른 가족들의 행복한 일상을 바라보면서 눈물을 흘렸던 적도 한두 번이 아닙니다. 그런 저를 잡아 준 건 종교였습니다.”

영희씨는 휴일에 종교를 통해 외로움을 달랬고, 지금의 남편을 만나 새로운 가정을 꾸렸다. 그가 일하는 어린이집도 4년 전 교회 목사의 소개로 기회를 잡은 것이다. 이제는 납세의 의무를 성실히 이행하는 떳떳한 대한민국 으뜸 국민으로 살아가고 있다. 뒤늦게 남한 땅을 밟은 탈북민들에게는 어떻게 살아야 할지 등 노하우를 전수하는데도 적극적으로 나서고 있다.

“정말 숨 가쁘고 성실하게 살아왔다”고 자신 있게 말하는 중간에도 영희씨는 “북에 두고 온 딸 생각만 하면 뼈가 저려올만큼 아프다”고 했다. “올해 열 일곱살이 됐을텐데…” 라며 말 끝을 흐리며 “이제 딸에게 해줄 수 있는 것은 브로커 등을 통해 몰래 생활비를 보내주는 게 전부”라고 했다.

한때 허술해진 중국과 북한 간 국경선을 오가는 브로커들을 통해 딸을 데려와 볼까도 생각했지만, 딸이 남한 생활에 잘 적응할 수 있을지도 걱정되고 두렵다는 그는 자신이 보내주는 돈이 딸이 잘 성장하는 데 도움이 됐으면 좋겠다는 바람을 나타냈다. “이제는 딸을 마음속에 묻어야 할 것 같다”는 영희씨의 사연처럼 70여 년 남·북 분단이 빚은 비극은 탈북민 3만 명 시대를 맞아 새로운 이산가족 형태로 오늘날까지 이어지고 있다.

영희씨처럼 남한에서 잘 지내는 탈북민들이 언론과의 접촉을 꺼리는 이유는 인터뷰가 북에 노출됐을 때 현지에 있는 가족에게 돌아갈 불이익 때문이다. 여기서 불이익은 ‘죽음’이나 ‘그에 상응하는 대가’를 의미한다. 그에게 통일은 남한에서 생각하는 경제적 측면의 ‘통일대박’이 아닌, 현지에서 딸이 죽느냐 사느냐가 달린 ‘생존’의 문제다. 이는 현 세대의 신(新) 이산가족들이 직면한 보이지 않는 아픔이다.

영희씨가 통일을 앞당기고자 준비하는 것은 어린이집에서 0~5세의 아이들을 따뜻함으로 돌보는 것이다. 여기에는 탈북민 보육교사와 함께 자란 아이들이 다음 세대에 북한에 대한 막연한 색안경과 낯섦이 없길 바라는 의지가 담겨 있다. 또 자신의 손에 커온 남한의 아이들이 미래에 평화통일을 이끌어 주길 바라는 마음도 담겼다.

공교롭게도 영희씨가 북에 있는 딸과 처음 탈북을 시도했었을 그때와 지금 자신의 돌봄을 받으며 자라는 아이들의 나이가 같아 보육교사로서 그가 느끼는 먹먹함은 상당하다. 북에 있는 딸이 이곳에서 컸다면 행복했을 텐데 하는 아쉬움과 서글픔이 매일같이 드는 이유이기도 하다.

영희씨는 “탈북민이란 이유로 대학교육도 공짜로 받는 등 많은 혜택을 누리며 사람답게 살고 있다”면서 “배고프지 않은 것만으로도 기쁩니다. 이제는 우리 사회를 위해 무언가를 해야죠”라고 말했다. 이어 “제가 오늘 하루 열심히 살면 다른 탈북민들도 자극받고 노력할 겁니다. 그러면 남한 사람들도 우리를 좋아하겠죠”라면서 “통일이 머지않았음을 느껴지지 않으세요”라고 되물었다. 그 물음은 통일에 대한 갈구였다.

의정부=조철오기자

사진=오승현기자

로그인 후 이용해 주세요