[천자춘추] 관계 중독자가 되어도 좋다

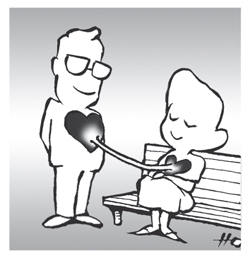

우리의 뇌는 ‘사회적인 뇌’라고 한다. 행복의 스위치가 ‘관계’를 통해서 켜진다는 말이다. 정서적 고통을 ‘전대상피질’에서 느끼는데, 신체적 고통도 같은 부위에서 느낀다. 진통제로 몸의 통증을 가라앉히는 것과 마찬가지로 정서적 고통도 완화시킬 수 있다고 한다. 좋은 ‘관계’는 진통제 역할도 하는 것이다.

지중해의 작은 섬 ‘이카리아’는 장수 마을이다. 그곳의 대문은 그들의 마음처럼 늘 열려 있고, 늘 함께 모여 식사를 한다. 그렇게 모든 대화를 하면서 자연스레 관계 안에서 살아간다. 그들은 태어나면서부터 그렇게 살고 있다. 사생활을 법으로 따지는 우리의 눈에는 그들이 관계중독자처럼 보일 수도 있겠다.

7년 전, 혼자서 파리여행을 간 적이 있었는데 매우 곤혹스러웠다. 혼자이기 때문에 행동이나 행선지를 정하는데도 자유롭지 못했고, 또 가끔 외로웠다. 아침부터 저녁까지 지하철을 이용해서 돌아다니다가 해가 떨어지기 전에 몽마르트르의 호텔로 서둘러 돌아오곤 했다.

그때 발견한 것이 ‘관계’였다. 검버섯이 핀 노부부의 꼭 잡은 두 손과 로댕이 조각한 남녀의 마주 기댄 처연한 손…. 마치 서로의 손을 지팡이 삼아 의지하는 듯, 있는 힘껏 서로를 붙들고 있던 수많은 손, 손들. 나는 그런 손을 지하철 층계에서도 만났고, 횡단보도에서도 만났으며, 카페의 야외 테이블에서도 만났다.

횡단보도에서 손을 꼭 쥐고 걸어오는 노부부는, 두 사람 다 회색의 짧은 머리에 체구도 엇비슷했다. 그래서인지 얼핏 자매처럼 보이기도 했고, 형제처럼 보이기도 했다. 나이가 든다는 건, 어쩌면 호르몬이 거의 빠져나가고 여성성이나 남성성이 희미해지면서 결국 인간성만 남게 되는 것인지도 모른다.

그때, 야외 테이블에서 아내에게 커피를 먹여 주는 할아버지가 눈에 들어왔다. 늙은 아내는 파킨슨병을 앓는 것 같았다. 턱관절이 아래위로 심하게 흔들려서 컵으로는 커피를 마실 수 없는 모양이었다. 할아버지는 하염없이 떨리는 아내의 입에 스푼으로 커피를 계속 떠 넣어주었다. 그리고는 아내의 입가에 흘러내린 커피를 냅킨으로 정성껏 닦으며 오래도록 키스를 해주었다. 그러자 놀라운 일이 벌어졌다. 하염없이 흔들리던 아내의 입이 멈추었던 것이다!

나는 가슴에서 올라오는 더운 느낌에 문득 걸음을 멈추었다. ‘관계’가 삶에 미치는 영향이 치명적이도록 아름다워서였으리라. 이 봄, 나는 관계중독자가 되어도 좋다.

한지수 소설가

로그인 후 이용해 주세요