[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 23. 시대의 폐단을 찾아 대책을 설계한 홍계희_이근호

승인

2017-03-06 11:51

홍계희(洪啓禧, 1703~1771)의 자는 순보(純甫), 호는 담와(淡窩)이고, 본관은 남양이다. 홍계희는 당대를 대표하던 성리학자인 이재(李縡)의 문인으로, 급제 이전에 의금부도사와 내시교관, 병조좌랑 등을 지냈다. 1737년(영조 13) 문과에 장원으로 급제하였는데, 장원 급제한 답안지는 영조로부터 많은 관심을 받았다. 현재 답안지가 남아 있지 않아 자세한 내용을 알 수 없으나, 영조의 표현에 따르면 “폐단을 구제하는 대책(救弊策)”이었다.

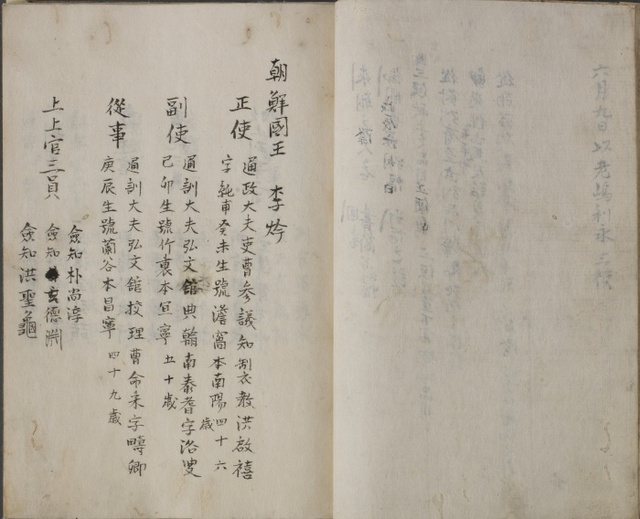

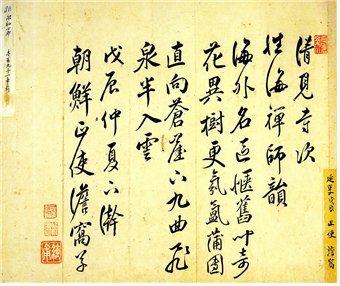

과거 급제 이후 정언과 부교리 등 언관직을 두루 역임하였고, 1742년에는 북도감진어사로 함경도에 파견되어 수령의 진휼 실태 등을 조사하여 보고하였다. 이때 보고 내용을 둘러싸고 함경감사 박문수(朴文秀)와 불화를 야기하였다. 1745년 12월에는 국왕의 비서인 승지에 특제(特除)되었고, 이후 형조참의를 거쳐 1747년~1748년 일본 막부 도쿠가와 이에시게(德川 家重)의 승습을 축하하기 위한 통신사로 파견된 바 있다.

1749년 이후 홍계희는 충청감사와 병조판서, 광주유수, 이조판서, 형조판서, 경기감사 등을 두루 거쳤다. 1762년 사도세자가 화를 당하는 임오화변(壬午禍變)이 발생하였는데, 이 과정에 홍계희가 깊숙이 관여한 것으로 말해진다. 사도세자가 몰래 평양에 행차하였을 때, 이를 알면서도 영조에게 세자를 만나보라는 상소를 올렸다.

경기감사에 재직할 때는 윤급(尹汲)이나 김한구(金漢耈) 등과 함께 사도세자의 비행 10여조를 국왕에게 알린 나경언의 고변서를 사주하였다. 임오화변 이후 노․희(魯禧)라 하여 홍계희는 김상로와 함께 사도세자가 화를 당하게 만든 주범으로 인식되었다. 사후에 문간(文簡)이라는 시호가 내려지기도 하였으나, 아들 홍술해․홍찬해와 손자 홍상간․홍상범 등이 대역죄로 처형되면서 관작이 추탈되었다.

홍계희는 영조대 중반 각종 제도 정비나 국가적 사업 추진 과정에 깊숙하게 관여한 인물이었다. 균역법 제정 및 준천 사업 시행 등이 그 대표적이다. 양역 변통 과정에서 그를 적극적으로 추천했던 조현명은 이런 홍계희를 가리켜 시종 “폐해를 개혁하여 백성을 구제하는(革弊救民)”의 뜻을 가졌던 인물로 평가하였다. 이런 이유로 홍계희를 가리켜 ‘균청주인(均廳主人)’, ‘준천주인(濬川主人)’등이라 하였다.

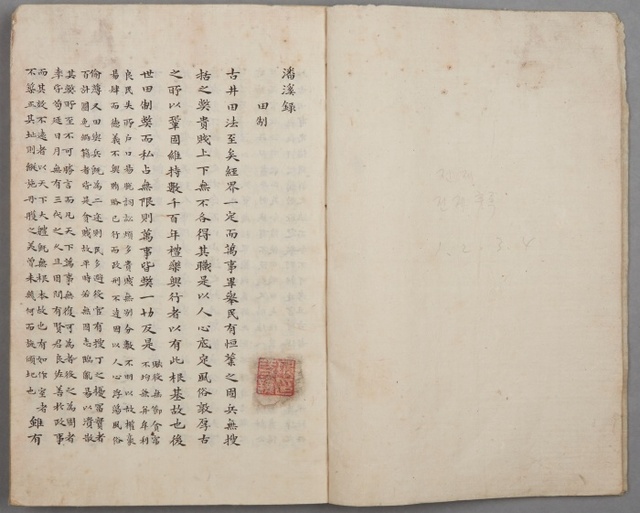

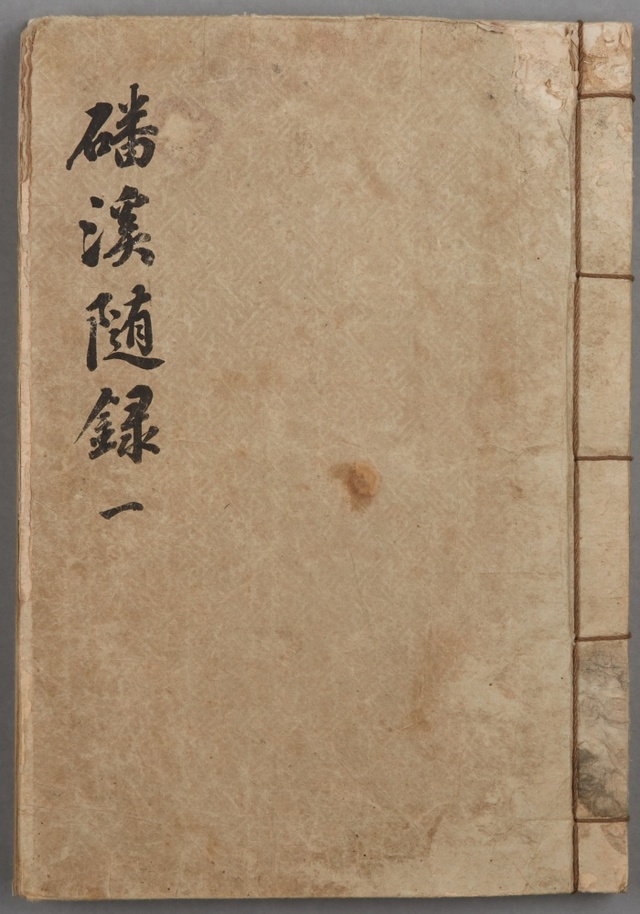

홍계희는 영조대 진행된 각종 전고(典故) 정리 사업을 비롯해 어제서(御製書)의 편찬도 주도하였다. 영조의 명을 받아 국상 예제를 정리한 <국조상례보편>을 주도하였고, 서명응(徐命膺) 등과 함께 우리나라 역대 악장을 정리한 <국조악장>을 간행하였다. 개인적으로도 음운서인 <삼운성휘(三韻聲彙)>을 비롯해 의학서인 <동원십서(東垣十書)>, 상수학 서적인 <경세지장(經世指掌)> 등 다방면에 걸친 성과를 남겼다.

한편 홍계희는 중국의 주희(朱熹)와 조선의 율곡 이이(李珥)의 저작을 재정리하여 간행하기도 하였다. 스승인 이재가 추진하다가 미처 결론을 맺지 못한 이이의 <사서율곡선생언해(四書栗谷先生諺解)>를 간행하였고, 주희의 <주문공선생편전제이주차(朱文公先生便殿第二奏箚)>를 편찬하기도 하였다. 또한 스승인 이재의 문집 간행도 주도한 바 있다.

홍계희는 당대 각종 폐단에 대해서 그 해결책을 모색하였다. 특히 양역 문제의 해결에 많은 관심을 가졌다. 홍계희는 양역 문제가 발생한 원인을 역(役) 부과의 불균등함과 역을 담당하는 사람들의 경제적 빈곤에서 찾았다. 홍계희는 이를 해결하기 위해 양역변통론을 제기하였는데, 주목되는 것은 당초 호포론에서 결포론으로 선회한 점이다.

각 호별로 포를 부과하자는 것이 호포론이고, 토지에 부과하자는 것이 결포론이다. 역은 본래 인신(人身)에 부과하던 것인데 대신 가호나 토지에 부과하자는 것이다. 당시로써는 대단히 파격적인 방안이었다. 홍계희가 호포론을 철회한 것은 논의 자체가 갖는 논리적 결함, 즉 양반층의 경제적 곤란함이었다. 당시 양반층의 경제적 영세 균등화의 진전이라는 측면을 반영한 것이었다.

홍계희가 결포론을 주장하면서 주목되는 것은 토지를 ‘공전(公田)’으로 인식한 점이다. 이는 유형원(柳馨遠)의 <반계수록>에서 영향을 받은 것이다. <반계수록>은 국가의 공공성을 강조하기 위한 개혁 방안을 담고 있는 책이다. 유형원 생전에는 크게 주목받지 못하다가 숙종대 이후 간헐적으로 관심이 나타나다가 영조대에 각종 제도 개편이 추진되면서 크게 주목받아 국가적 사업으로 간행되었다. 이때 홍계희는 <반계수록>에 수록된 유형원의 행장을 찬술할 정도로 많은 관심을 보였다.

홍계희는 유형원의 행장에서 “토지 소유권을 제한하자는 학설들은 옛날 현인들의 정당한 평론들이 있는데 만일 진실한 마음으로 실행한다면 오늘이라고 실행 못할 아무런 이유도 없는 것이며 또 이 법을 실행한다면 좋지 못하다고 하는 자가 물론 많을 것이나 그것을 환영하는 자가 더 많을 것이니 이것에 구애될 것은 아닙니다”고 하였다.

유형원은 정전제(井田制)의 이상을 높이 평가하면서도 현실적으로 시행이 불가능하다는 인식 하에 정전제의 취지와 이상을 살려 공전제(公田制)를 제기하였다. 유형원의 공전제는 토지 사유를 폐지하고 이를 국가에 귀속시키려는 것으로, 공전을 공평하고 균일한 제도로 인식하였다. 여기에는 토지를 사적인 모리 수단이 아닌 공공재적 성격으로 생각했던 인식이 반영된 것이었다.

홍계희가 굳이 ‘공전’이라는 표현을 써가면서 결포론으로 자신의 생각을 선회한 것은 일단 유형원의 영향을 생각할 수 있다. 즉 공공성을 목적으로 한 토지의 사용을 전제한 것이다. 이처럼 홍계희는 앞서 유형원이 이상적으로 제시한 방안을 현실에 구현하고자 하였다.

글_이근호 명지대 인문과학연구소 연구교수

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요