[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 22. 탕평의 이론가, 조현명

승인

2017-02-27 14:06

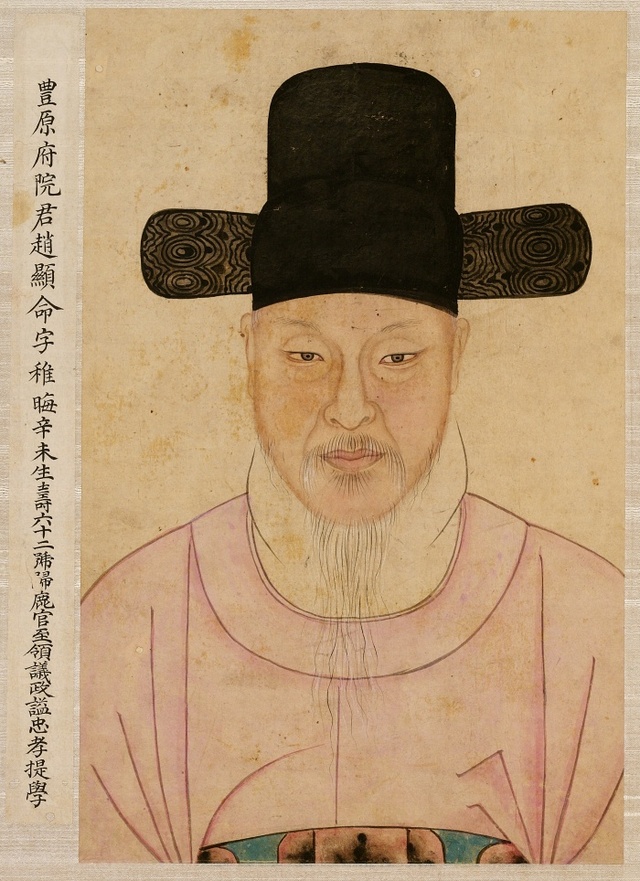

조현명(趙顯命, 1690~1752)은 본관이 풍양으로, 자는 치회(稚晦), 호는 귀록(歸鹿)·녹옹(鹿翁) 등이다. 조현명은 조인수(趙仁壽)와 광산김씨 김만균(金萬均)의 딸과의 사이에서 4째 아들로 태어났다. 조현명은 1713년(숙종 39) 진사시에 합격하였고, 1719년(숙종 45) 증광문과에 급제하여 관직 생활을 시작하였다.

숙종 말년에 과거를 급제한 조현명은 1721년(경종 1) 연잉군(延礽君, 후일의 영조)이 왕세제로 책봉되면서, 왕세제의 교육을 담당하던 세자시강원의 겸설서에 제수되었다. 이때 형 조문명 역시 세자시강원의 문학에 제수되었다.

조현명은 연잉군과 특별한 관계가 형성되었지만, 당시 노론과 소론 사이에서 진행되던 심각한 정치적 갈등에 자유로울 수 없었다. 이즈음 조현명이 홍문관 관원으로 옮긴 형에게 ‘탕평소(蕩平疏)’로 잘 알려진 상소를 올리게 하였다. 조현명이 탕평에 주력하게 된 것은 숙종 연간 조선적인 탕평론을 주장한 박세채(朴世采)의 견해에 공감한 것이 주요한 계기가 되었다.

1727년(영조 3) 노론에서 소론으로 정권이 교체되는 이른바 정미환국(丁未換局) 후 형이 이조참의로 인사권을 좌지우지하였다. 그러나 조현명 등 소론 출신들의 정치력은 1728년(영조 4) 이인좌의 난(혹은 무신란)을 계기로 다시 한 번 도마선상에 올랐다.

이인좌의 난이 조현명과 같은 당색인 소론을 비롯해 남인 세력의 일부가 주도하였기 때문이었다. 조현명을 포함한 소론 세력은 난처하였다. 이때 소론인 오명항(吳命恒)을 비롯해 조현명 등은 몸소 진압군에 참여, 반란군 진압을 주도하면서 어려운 국면을 타개해나갔다. 반란 진압 후 분무공신(奮武功臣) 3등에 녹훈, 풍원군(豊原君)에 책봉되었다.

탕평 실천의 논리, 분등론(分等論)과 양비론(兩非論) 그리고 호대(互對)

이인좌 난 이후 국왕이 탕평의 절실함을 표방하면서 탕평파로서 조현명의 역할이 증대되었다. 조현명은 이후 노론과 소론이 공존하는 탕평 실현을 위한 분위기 조성에 주력하였다. 이때 조현명이 제시한 논리가 분등론과 양비론이었다. 분등론이란 죄의 등급을 나누어 판정하자는 논의이다.

노론 측 요구에 대해 조현명을 비롯한 탕평파는 노론 4대신에 대해 이른바 ‘분등론’을 주장하였다. 즉 경종대에 있었던 신임옥사(辛壬獄事)를 나누어, 1721년 왕세제책봉이나 대리청정 요구는 노론의 충(忠)으로, 1722년 목호룡 고변으로 발생한 삼수옥(三手獄)은 노론의 역(逆)으로 규정하였다. 이를 근거로 노론4대신 중 일부만 신원하자고 하였다.

분등론과 함께 탕평 실천의 전제로 조현명이 제시한 논리가 양비론이었다. 양비론이란 양쪽 이해 당사자 모두에게 잘못된 점이 있다는 것으로, 조현명은 26살 때 박세채의 유고를 읽고 양비론에 대한 입장을 갖게 되었다고 술회한 바 있다. 당시는 노론과 소론 사이에 회니시비가 한창 전개되던 시기로, 조현명은 이에 대해 양비론 입장을 취하였다.

조현명은 조정의 안정을 위해서는 먼저 붕당을 타파해야 한다며, 탕평론을 주장하였다. 논리의 출발은 조선 붕당의 특수성이었다. 이를 바탕으로 조현명이 탕평 실천을 위해 제시한 방안이 호대설이었다. 호대란 관직에 각 당의 인사를 분배해서 배치하는 것으로 “쌍거호대(雙擧互對)”라고도 표현되었다. 예를 들어 문신의 인사를 주관하는 이조로 예를 들면, 이조판서에 소론을, 참판에는 노론을, 참의에는 노론, 이조전랑에는 소론을 배치하는 것과 같이 노론과 소론을 함께 배치하는 방식을 말한다.

조현명은 국가 경제와 민생 문제에도 많은 관심을 기울였다. 조현명은 기회가 있을 때마다 양역 문제의 심각성을 거론하였다. 민폐 중 가장 심각한 것이 양역이라고 하거나 양역이 이미 하늘에 사무치는 백성의 원망이 될 정도 심각하였으므로 그 문제를 식사하거나 쉴 때도 잊지 못하였다. 그리하여 그 대안을 제시한 <균역책자(均役冊子)>를 올리면서 이것이 받아들여지면 자신은 “균역주인(均役主人)”이 되어 추진할 것이며, 죽어도 서운하지 않을 것이라며 강한 의지를 보였다.

조현명이 제시한 양역변통책은 군사제도의 변통과 감필론(減匹論) 및 이를 보충할 급대책(給代策)이 주요 골자이다. 감필이 필요한 이유는 양역의 주 담당층인 양민의 경제 상황 때문이었다. 만약 1필로 감면하면 부담층의 증가는 물론이고 약간의 경제력이 있는 백성도 참여하므로 백골징포 등 폐단이 제거될 것이라고 하였다.

이어서 그는 감필로 인해 각 아문 등에 보충해서 지급할 이른바 급대책에 대해서도, 균역법에 규정된 각종 방법에 대한 부정적인 여론에 대해서 조목별로 이를 논변하는 치밀함을 보였다. 그리고는 균역법을 “국가를 유익하게 하고 백성을 편하게 하는 방법〔益國家便民之術〕”이라고 자부하였다. 균역법의 제정 과정에서 조현명을 포함한 관인층은 이를 공공성의 강화로 인식하였다.

은(隱)․여결(餘結)이나 어염선세를 균역청에 귀속시킨 것은 사용 내지 사문에 귀속되던 것을 국용화(國用化)하려는 것이었다. 그렇다면 국용(國用)=공용(公用) 내지 공문(公門)에 귀속되는 것으로 정의해 볼 수 있겠고, 결국은 국(國)=공(公)이라는 등식을 말할 수 있겠다. 결국 조현명이 주도한 균역법의 시행은 17세기 후반 이후 강조된 재정 운영에서 국가의 집권력 강화의 흐름을 계승한 것이며, 동시에 공공성의 강화라 하겠다.

그렇다면 조현명이 추진하던 탕평은 성공적이었다고 할 수 있지 않을까? 그 성과는 절반에 그쳤다.

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요