[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 20. 북학으로 조선을 재건하자_초정 박제가

북학파를 대표하는 실학자 초정 박제가는 1785년에 편벽된 병을 뜻하는 ‘벽(癖)’을 새롭게 해석했다. 고독하게 새로운 세계를 열고 전문적 기예를 익히는 것은 오직 벽을 가진 사람만이 가능하다는 것이다. 이러한 실학적 사고는 그의 출신이 조선 사회에서 아웃사이더일 수밖에 없는 ‘서자’라는 신분적 한계에서 출발한다.

박제가는 1750년(영조 26) 11월 5일 우부승지를 지낸 박평의 둘째아들로 태어났다. 본관은 밀양이다. 승정원에서 왕명 출납을 담당했던 박평은 박제가의 나이 11세에 세상을 떠났다. 부친이 돌아가신 뒤로는 생계가 매우 곤란해졌지만, 어려운 형편에서 그가 글공부를 지속할 수 있었던 것은 어머니의 공이 컸다.

비록 어려운 형편에 이리 저리 이사 다니느라 가지고 있던 책들은 흩어졌지만, 박제가의 모친은 남의 집 삯바느질을 하며 자식들을 키워냈다. 하지만, 그런 어머니 또한 박제가가 24살이 되던 해에 돌아가셨다. 박제가가 학자로 우뚝 서게 된 데에는 어머니 외에 장인인 이관상이 큰 영향을 주었다. 충무공의 5대손이었던 이관상은 박제가를 보자마자 사위로 삼았다. 장인과 사위는 세상을 보는 눈이 비슷했고 서로 닮아 뜻이 잘 맞았다.

1767년 박제가는 이덕무, 유득공 등과 함께 ‘백탑시사’라는 문학동인 모임을 결성하였다. 백탑은 현재 탑골공원 원각사지십층석탑을 말한다. 원각사지십층석탑은 대리석으로 만들었는데, 이 석탑이 햇빛을 받으면 하얀색으로 보여 “백탑”으로 통칭되었다.

1768년 연암 박지원이 백탑 부근으로 이사 오면서 자연스럽게 홍대용, 정철조, 이덕무, 백동수, 이서구, 서상수, 유금, 유득공, 박제가 등을 중심으로 백탑시사 모임은 확장되었다. 백탑시사는 개방성과 개성을 존중했고 그 속에서 박제가는 자신의 문학적 능력을 발휘하고 꽃을 피웠다. 이들의 인연은 1779년 이덕무, 유득공, 박제가가 규장각 검서관으로 임명되면서 예전처럼 자주 만나기 힘들었다.

청나라 연행

박제가가 처음 중국을 가게 된 것은 1778년이다. 정사 채제공의 도움으로 박제가는 벗인 이덕무와 함께 그토록 소망했던 중국으로 떠났다. 조선후기 실학자 가운데 중국을 가장 많이 다녀 온 인물이 박제가이다. 박제가는 모두 네 차례 중국을 다녀왔다. 첫 번째 연행 때는 관직 없이 종사관의 신분으로 갔었지만, 두 번째 연행 때부터는 관직에 있으면서 공식적으로 중국 사절단을 수행하였다.

1790년에는 건륭제의 팔순을 축하하기 위해 서호수의 종사관으로 유득공과 함께 열하까지 갔다. 네 번의 연행을 통해 박제가는 국제적인 인물로 성장해 갔다. 「사고전서(四庫全書)」의 편찬 주관자인 기윤(紀?)을 방문하여 교유 관계를 맺기도 했다. 훗날 기윤이 조선에서 온 사신의 인편으로 박제가를 그리워하는 서신을 보내자, 그것을 본 정조는 “기윤의 편지를 보니 박제가는 나라를 빛낼 인재가 아닌가”라고 감탄하기도 했다. 기윤은 박제가가 만년에 귀양살이를 하자 위로와 안부의 편지를 보내기도 했다.

두 번째 연행은 1790년 5월 27일 출발하여 북경에서 40여 일 머물다 돌아왔는데 9월 압록강을 건너자마자 정조는 다시 중국에 갈 것을 명령하였다. 국내 땅도 밟아 보지 못하고 다시 말머리를 중국으로 돌려야 했던 것은 원자 탄생에 대한 건륭제의 축하 인사에 답례를 해야 했기 때문이었다. 1년에 두 차례나 중국 사절로 가는 것은 매우 이례적인 일이었다. 중국어와 만주어를 동시에 할 수 있으면서 외교적 실무 능력을 갖춘 것이 정조로부터 크게 인정을 받은 것이다.

박제가가 마지막으로 중국에 간 것은 1801년이다. 이 연행에는 유득공도 함께 갔다. 박제가는 1796년 연행의 추억을 정리한 5언 절구 140수 연작의 「연경잡절(燕京雜節)」을 지었다. 훗날 박제가의 셋째 아들인 박장암이 박제가가 중국 문인과 교유한 시와 편지 등을 엮어 「호저집(縞紵集)」을 펴냈는데 여기에 등장하는 중국 인사만도 172명이었다. 조선시대에 박제가처럼 중국 명사와 폭넓은 교유 관계를 맺은 사람을 찾기란 쉽지 않다.

「북학의」의 저술

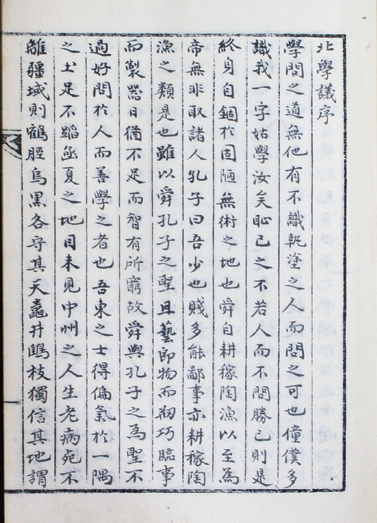

박제가의 대표작이라 할 수 있는 「북학의(北學議)」는 채제공의 도움으로 첫 연행 길에 오를 수 있었던 1778년(정조) 9월 29일에 완성되었다. 「북학의」의 ‘북학’이란 중국을 선진 문명국으로 인정하고 겸손하게 배운다는 뜻을 담고 있다. 박제가는 조선이 가난한 것은 무역이 부진한 탓이라 여겼고, 그렇게 된 원인은 우물물을 긷지 못한 것처럼 부의 원천을 제대로 활용하지 못했기 때문이라고 보았다. 누구나 중시했던 검소와 절약 관념을 정면으로 비판한 것이다.

박제가는「북학의」에서 수레를 널리 이용하여 국내 상업을 발전시키고 동시에 견고한 선박을 만들어 해외 여러 나라와 무역에 적극적으로 진출해야 한다고 주장했다. 보수적인 쇄국정치에서 벗어나야 한다는 것이다. 생산력과 상품유통의 발전, 그리고 통상무역은 박제가의 경제관의 주요 골자였다. 진보적이고 혁신적인 생각이었다. 삼면이 바다로 둘려 쌓여 있는 조선의 자연환경을 적극적으로 이용하고 이를 해상무역으로 발전시키면 국력은 자연히 강성해 질 것이고 백성의 생업도 안정될 것으로 본 것이다.

박제가의 북학론은 현실을 개선하고 이를 위해 청나라의 문화를 적극적으로 수용하자는 데 그 초점이 있었다. 박제가를 포함한 백탑시사가 살았던 18세기 후반에 이르러 북벌은 이미 시대과제가 아니었다. 그럼에도 불구하고 조선의 지배층들은 조선이 소중화라 여기며 사농공상(士農工商)이라는 신분제로 상공업을 천시했다. 박제가는 중화문화의 계승자는 조선이 아니라 청이라 보았고, 사농공상제의 폐지를 주장했다. 당시로는 매우 급진적인 사고였다. 이런 그의 주장 탓에 박제가는 ‘당괴唐魁’라는 지탄도 받았다.

박제가의 개혁안은 경제발전이라는 측면에서는 실질적인 방안이었지만, 당시 조선의 현실에서는 수용되기 어려운 것이었다. 상업적 이익이나 물욕을 경계했던 유학적 가치관에 반하는 개혁안이었기 때문이다. 결국 신분과 문벌이 중요했던 조선시대 기득권에 강한 도전장을 내밀었던 박제가는 1801년 노론 벽파의 미움을 받아 유배형에 처해졌다. 2년 7개월간 귀양살이를 마친 뒤 1804년 고향으로 돌아온 뒤 1805년 4월 25일 56세를 일기로 생을 마감했다.

글 정성희 실학박물관 학예연구사

로그인 후 이용해 주세요