[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 3. 잠곡 김육과 대동법

그는 10대와 50대에 조선왕조가 겪은 두 차례의 전란을 모두 경험했다. 임진왜란과 병자호란이 바로 그것이다. 격동의 시기에 황폐해진 국가의 재건을 꿈꾸었던 조선 최고의 경세관료, 바로 오늘날 평가받는 김육의 위상이다.

사림 명가의 후예

김육의 본관은 청풍이며 이 집안이 널리 이름을 알리게 된 때는 김식(金湜, 1482~1520)에 이르러서였다. 김식은 성리학에 조예가 깊어 중종년간 조광조(趙光祖)와 함께 사림의 영수로 활동하였다. 도학정치의 구현을 위해 개혁을 추진하던 김식은 1519년(중종 14) 훈구파의 공격으로 일어난 기묘사화로 화를 입었다.

정치적 참화이후 주춤했던 가문의 활동은 사림의 정국 주도가 본격화되던 선조(宣祖)년간부터 재개되었다. 김식의 손자인 김권(金權, 1549~1622)이 과거에 급제해 호조참판을 역임했고 김식의 현손인 김육은 인조~효종년간의 대표적인 경세관료로 활동하였던 것이다.

늦었던 출사, 개혁으로 마무리한 삶

김육은 26세 때 초시에 합격하여 성균관의 재임(齋任)으로 있었으나, 곧이은 광해군의 어지러운 정치를 뒤로 한 채 경기도 가평 잠곡의 청덕동(淸德洞)으로 은거하였다. 그는 은거 생활 10년동안 직접 농사를 지었으나, 잠시도 책을 손에서 놓지 않았다. 바로 경세관료로서 그의 면모가 성숙되는 시기였다.

김육은 인조반정이후 음사(蔭仕)로 음성현감에 임명되었으나, 그 해에 곧바로 문과에 급제했고 57세 때에는 동지성절천추진하사로 중국에 파견되었다. 그후 충청도 관찰사, 예조판서 등을 거쳤다.

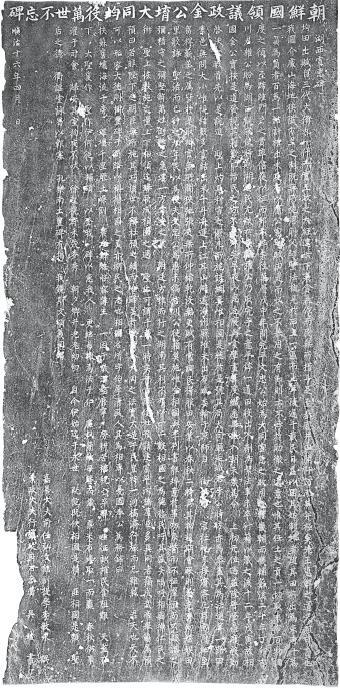

효종 원년 김육은 그가 평생토록 추진해 왔던 대동법(大同法)의 시행을 조건으로 70세에 우의정에 나아갔다. 72세 때에 영의정에 제수되었고, 곧 좌의정으로 충청도의 대동법 시행을 주관했다. 79세에 서필원(徐必遠)을 전라감사로 추천하여 전라도에도 대동법을 시행하게 하고, 바로 그 해에 서울 회현방에서 별세하였다.

대동법, 조선 최고의 개혁을 실현

김육이 남긴 최고의 업적은 대동법이다. 이 법은 백성들이 바치는 조세 중 가장 무거운 부담이던 공납제에 대한 개혁으로, 당시 각 군현에서 부담하는 공물은 수백가지 토산물 납부에 대한 폐단을 해결하기 위해 단일품목인 쌀로 징수하는 제도였다.

당초 신법에 담긴 주장은 대단히 이상적이어서, 이를 지지하는 사람들조차 실현 가능성을 매우 낮게 보았다. 하지만, 이 법이 시범 실시되고 점차 백성들의 생활과 국가 재정을 획기적으로 개선시키자, 이후 다른 지역으로 점차 확대되었다.

대동법의 의의는 매우 크다. 기존 인두세(人頭稅) 성격의 공물이 지주층에 부과되면서 토지세로 바뀌었다. 때문에 입법과정에서 지주층의 격렬한 반대를 불러왔다. 또한 당초 권력이 개입되어 왔던 세금 수취와 운영의 비효율성을 청산하며 백성들에게서 국가 재정으로 들어오는 세금의 누수를 차단했다. 그리고 대동법의 실시는 현물을 거두는 대신 그것을 상품으로 구입함으로써 조선후기 상업발전의 커다란 계기를 마련했다.

또한 김육은 대동법 뿐 아니라 새로운 역법인 시헌력(時憲曆)의 도입과 실시에 앞장섰고, 수레·수차 및 동전의 유통과 활자의 제작을 위해서도 노력했다.

효종은 북벌에 뜻을 두고 이를 위한 명분확보 차원에서 복수설치(復讎雪恥)의 의리를 앞세우는 김집(金集)·송시열(宋時烈) 등의 재야의 명망있는 학자들을 불러들였다.

아울러 북벌을 위한 군사력의 강화는 원두표(元斗杓)·이완(李浣) 같은 무장세력에게 맡겼다. 그리고 북벌을 위한 준비를 총괄하며 민생 문제를 비롯한 국정 전반을 주도할 인물이 필요했다. 여기서 이름난 사림 집안 출신이면서 일찍부터 경세관료로 널리 알려졌던 김육을 발탁하여 국정을 맡겼던 것이다.

자연히 김육 주위에는 민생 문제의 해결을 중시하며 당파적 명분보다는 현실을 우선하는 실무 관료들이 모여들었다. 김육 역시 이들의 실무 능력에 의지해 국정을 수행하였다. 허적(許積)·서필원(徐必遠)·이시백(李時白) 등이 그 대표적인 인물이었다.

김육을 위시한 이들 실무 관료들은 다른 하나의 큰 정치집단인 김집·송시열계의 산림집단과 국정운영의 방식에서 큰 차이를 보였다. 대동법 실시를 둘러 싼 논쟁과 대립은 이를 단적으로 말해주는 사건이었다. 여기서 김육을 위시한 한수(漢水)이북 즉 재경관료(在京官僚)세력이란 의미의 ‘한당(漢黨)’이라는 명칭이 생겨났다. 김육은 바로 이 한당의 중심인물이었던 것이다.

후대의 평가

대동법은 전란으로 황폐화한 조선 재건을 위한 가장 큰 개혁이었다. 17세기 국가 재건을 위한 일련의 시도는 대동법 성립으로 표현되는 자발적인 국정 개혁을 나타났다. 사림세력의 명분과 현실문제 해결을 위한 감각이 결합되어 나타난 결과였다. 이러한 현실적인 국정운영의 중심에 김육은 위치했고 그의 정론을 따르는 전문관료집단이 그의 개혁을 뒷받침했다.

김육을 정점으로 한당 세력은 전란이후 피폐해진 민생과 국가의 재건을 위한 장기적인 비전과 신념을 공유했다. 대표적으로 대동법을 추진했고 제반 개혁을 주도해 나갔다. 이러한 측면에서 전란이후 조선왕조의 집권 체제는 큰 흔들림 없이 나아갈 수 있는 한 요인을 찾을 수 있다.

조준호 실학박물관 학예기획부장

로그인 후 이용해 주세요