[실학, 조선의 재건을 꿈꾸다] 2. 수기와 치인을 실천한 경세가, 조익

조익(趙翼, 1579~1655)은 학자였다. 어려서부터 자질이 드러났다. 15세에 이정구에게 나아가 배우면서 칭찬 받았다. 17세엔 문장가였던 외종조인 윤근수(尹根壽)에게 배웠는데, 윤근수는 조익의 재주를 인정하고 크게 기대했다.

20세 즈음에 조익이 문장 학업을 중단할 때 매우 애석해했다. 조익은 사서(논어·맹자·대학·중용)를 읽고선 크게 깨달은 바가 있었다. 그래서 문장 학업을 중단하고 성리학에 몰두했다.

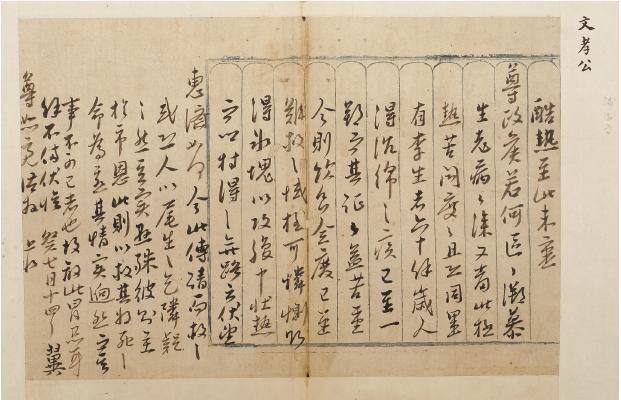

조익은 24세(1602, 선조 35) 문과에 급제하여 관직에 나아갔다. 이른 출사다. 관직에 나아가서도 조익은 공부를 멈추지 않았다. <탁마록(琢磨錄)>이라는 소책자가 있었는데, 날마다 읽고 외운 글과 행한 일들을 기록해 놓은 것이다. 날짜별로 일과를 정해서 기록해 둔 <공서일록(攻書日錄)>도 있었다. 나이를 먹고 관직에 있으면서도 마치 학동이 계획표대로 공부하는 모습이었다.

35세 때(1613, 광해군 5) 대북파의 전횡이 계축옥사로 나타났다. 조익은 벼슬의 뜻을 버렸다. 선영(先塋)이 있는 광주(廣州)로 갔다. 나중엔 처가가 있는 충청도 신창으로 옮겨 도고산(道高山) 아래 우거했다. 본디 조익은 서울 창선방(昌善坊) 자택에서 태어났다. 지금의 종로구 창신동 부근이다. 서울을 떠날 때 서소문 밖에 있는 집에 살고 있었는데, 집을 팔아버렸다. 다시는 올라오지 않을 각오였다.

조익은 구차하게 벼슬을 구하지 않았다. 광해군 초기에 권세가인 이이첨이 그의 환심을 사려고 이조 전랑 자리를 제의하려고 해도 응하지 않았다. 서울을 떠난 이후 10년간 조정에서 불러도 모두 거절했다. 도원수 한준겸이 그를 종사관으로 삼고자 여러 차례 불렀으나 사양했다. 그의 뜻을 안 한준겸은 결국 포기했다. “혼탁한 이 시대에 깨끗한 몸을 더럽히지 않으려 하는데, 내가 어찌 강요할 수 있겠는가.” 조익은 진퇴와 출처(出處)가 분명한 선비였다.

조익은 사대부였다. 즉 학자이자 관료였다. 그의 공부는 공부를 위한 공부가 아니었다. 관료로서 무엇을 할 것인가의 답을 구하고, 이를 실천하기 위한 공부였다. 그는 은거 기간에 본격적으로 학업에 몰두했다. 공부한 것이 쌓여 44세 무렵에는 <대학곤득(大學困得)>, <중용곤득(中庸困得), <논어천설(論語淺說)>, <맹자천설(孟子淺說)> 등의 글이 모두 하나의 책으로 완성되었다.

대북파의 전횡은 역모를 초래했다. 인조반정(1623)이었다. 역모에 주역으로 참석한 장유(1587~1638)·최명길(1586~1647)·이시백(1581~1660) 등은 조익의 오랜 친구들이었다. 조익에게도 모의를 알리려 했으나, 이시백이 “초연히 세상 밖에서 노니는 사람에게 위험한 일로 폐를 끼칠 수는 없다”며 말렸다고 한다.

인조반정으로 조익은 다시 관직에 나아갔다. 이조좌랑으로 돌아온 조익은 곧 재생선혜청(裁省宣惠廳) 도청(都廳)을 겸하게 되었다. 새 정권은 민심을 얻고자 폐정 개혁을 단행하고자 했다.

대동법을 확대 시행하기로 했다. 경기도 대동법 시행을 주도했던 이원익이 주도하게 되었다. 그가 조익을 실무자로 발탁했다. 조익은 밤낮으로 강구하여 절목을 만들어 시행했다. 그러나 반대논의가 만만치 않았다. 조익은 상소로써 안민과 국부를 위한 개혁의 필요성을 강조했다.

“이 법도를 제정한 것은 백성에게 항산(恒産)이 있게 하려는 것입니다. 맹자(孟子)가 말한 왕도정치(王道政治)라는 것도 이와 같은 것일 따름이니, 이른바 10분의 1의 세금을 걷는다는 것도 모두 곡물을 가지고 말한 것입니다. 그런데 우리나라는 이재(理財)에 법도가 없어서 전세(田稅)는 가볍고 공물(貢物)은 무거운데도 곡물은 조금 징수하고 잡물(雜物)을 부과하니, 그 때문에 온갖 병폐가 발생하여 …”(?포저 연보?, 한국고전번역원 DB, 이상현 역)

조익이 대동법 시행에 적극적인 역할을 한 것은 자신의 공부와 부합한 것이었다. 조익은 <대학곤득>에서 처재(處財)와 용인(用人)을 나라를 다스리는 핵심으로 보았다. 처재, 즉 경제운용의 중요한 것이 백성의 부담을 줄이고 공평하게 하는 것이었다.

대동법 시행이 바로 그런 것이다. 조익이 과거제에서 강경(講經)하는 방식을 외는 배강(背講)에서 임강(臨講)으로 바꾸어 오로지 문의(文義)를 위주로 하게 하자고 제안한 것도 경술(經術)을 제대로 닦은 인재를 얻기 위한 고민이었다.

병자호란(1636)이 일어났을 때, 조익은 강화도로 이동 중 갑자기 남한산성으로 행선지를 바꾼 인조를 호종하지 못했다. 사라진 아버지를 찾느라 헤맸던 것이다. 이로 인해 이듬해 파직된 조익은 다시 충청도 신창에 머물면서 10여년을 관직에 나아가지 않았다. 70세(1648)에 다시 관직에 나아가, 벼슬이 좌의정에 이르렀다. 77세에 세상을 떴다(1655).

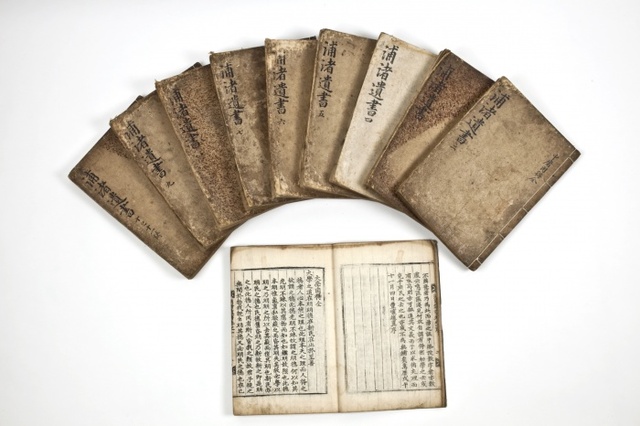

조익의 자(字)는 비경(飛卿)이며, 자호(自號)는 존재(存齋)이다. 포저(浦渚)라고 하는 호는 학자들이 일컬은 것이다. 그의 문집이 <포저집(浦渚集)>이다. 그의 시호는 문효(文孝)다.

68세 때 인조에게 <대학곤득>을 바치면서, <서경>의 전(典)과 모(謨), <시경>의 아(雅)와 송(頌)을 제외하고는 사서(四書)만한 것이 없으며, 사서야말로 성인을 배우는 자들의 필수과목이라고 했다. 사서 가운데에서도 <대학>을 우선이라 했다.

그런데 졸기는 이렇게 기록하고 있다. “그가 지은 <서경천설(書經淺說)>·<용학곤득(庸學困得)> 등의 책 가운데에서는 <주자장구(朱子章句)>를 제법 고쳤는데, 사람들이 이 때문에 흠잡는다.” 주희의 해석을 벗어나는 것을 조금도 허용하지 않으려 한 당시의 학문세태가 문제인가, 성리학 공부를 깊이 하면서 해석을 갈고 다듬은 조익이 문제인가.

조익은 나아가 배운 성리학대로 실천하고자 힘썼다. 수신(修身)을 강조했지만, 이에 머물지 않고 치인(治人)을 위한 노력을 기울였다. 백성들의 부담을 줄이려는 대동법 시행이나 제대로 된 인재를 뽑으려는 과거제 개혁안 등은 그 노력의 일례다. 그러한 노력은 앞선 정도전부터 뒤에 오는 정약용까지 실천적 경세가의 궤를 잇는 것이다.

김태희 다산연구소 연구실장

로그인 후 이용해 주세요