“살상 목적… 우리군 드나드는 철책 통문 바로 안팎에 매설”

北, DMZ 지뢰도발

북한이 살상 의도로 매설한 ‘목함지뢰’로 인해 우리 측 부상자가 발생한 것으로 드러나자 군은 10일 강력한 보복응징 의지를 천명하면서 북한에 대해 사과와 책임자 처벌을 촉구했다.

우리 군은 이번 사고를 북한군의 ‘DMZ 지뢰도발 사건’으로 규정하며 북한이 ‘혹독한 대가’를 치르게 할 것이라고 경고했다. 유엔군사령부 군사정전위원회도 이번 사건이 북한의 정전협정 위반이라고 규탄하고 나서는 등 북한의 지뢰 도발로 인해 남북관계가 더욱 경색될 전망이다.

합동조사단 안영호 준장은 이날 “수거한 철재 잔해물이 녹슬거나 부식된 것이 없고 소나무로 만든 목함 파편에도 부식 흔적이 없을뿐더러 강한 송진 냄새가 난다”면서 “오래 전에 매설됐던 것이 아니라 최근에 매설된 것으로 평가한다”고 밝혔다.

그는 “상단과 하단부에 2개의 자물쇠로 채워진 통문의 아래쪽에 두 팔을 넣을 수 있는 공간이 형성돼 있었다”면서 “통문을 열지 않고도 통문 북쪽에서 남쪽으로 지뢰를 매설할 수 있다”고 설명했다.

이와 관련 합참은 이날 대북 성명에서 북한의 사과와 책임자 처벌을 요구하고 “우리 군은 수차례 경고한대로 북한이 자신들의 도발에 응당하는 혹독한 대가를 치르도록 할 것”이라고 경고했다.

유엔군사령부 군사정전위원회도 “한국 국방부 및 합참과 조사 결과를 공유했다”며 “북한의 정전협정 위반을 규탄하며 북한군에 장성급 회담을 요청할 것”이라고 밝혔다.

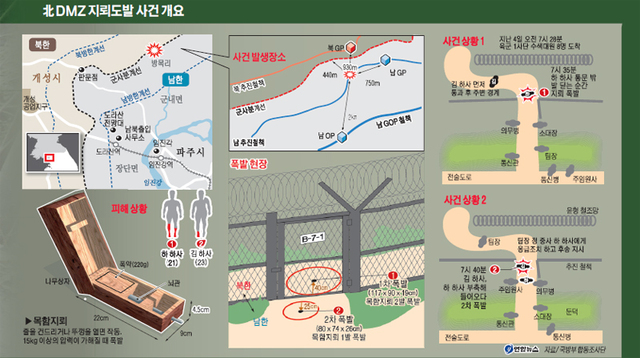

육군 1사단이 지난 9일 언론에 공개한 사고 현장은 MDL과 440m 떨어진 곳이다. 지뢰폭발은 우리 군 수색대가 드나드는 추진철책 통문 바로 바깥쪽(북쪽, 1차 폭발)과 안쪽(남쪽, 2차 폭발)에서 발생했다. 수색대원의 발을 딛는 곳에 지뢰가 묻혀 있었던 것이다.

이는 목함지뢰가 빗물에 떠내려온 것이 아니라 북한군이 우리 군 수색대를 겨냥해 매설한 것으로 추정하는 근거가 되고 있다. 1사단 수색대가 지난달 22일 이 통문을 통과할 당시 별다른 일이 없었던 것으로 미루어 북한군이 지난달 말 이곳에 목함지뢰를 파묻었을 것이라는 추론이 가능하다.

합동조사단에 따르면 목함지뢰 2개가 한꺼번에 터진 1차 폭발의 화구(폭발로 움푹 패인 곳)는 가로 117㎝, 세로 90㎝, 깊이 19㎝에 달했다.

합참의 한 관계자는 “도발 주체를 모호하게 만들어 을지프리덤가디언(UFG) 연습을 앞두고 남남갈등을 일으키고 정상 실시를 방해할 목적도 있는 것 같다”면서 “남남갈등을 유발해 안보와 국방태세에 집중하지 못하도록 고강도가 아닌 손쉬운 도발 방법을 선택할 가능성이 커 보인다”고 말했다.

합참은 북한군 소행으로 판단되자 각 군 작전사령부에 대비 태세 강화 지시를 하달하고 DMZ의 다른 통문과 작전도로에 지뢰가 매설됐을 가능성에 대비해 주의 지침을 내린 것으로 전해졌다. 또 응징 차원으로 오후 5시부터 파주 1사단 지역에서 대북 확성기 방송을 재개했다. 대북 확성기 방송 재개는 11년 만이다.

군은 대북 확성기 방송이 지난 2004년 6월 남북 합의에 의해 중지되자 방송시설을 철거했으나 지난 2010년 3월 북한의 소행으로 판명된 천안함 피격사건 이후 재개 방침을 세웠다.

한편 북한군 특이 징후를 사전에 포착하고도 이에 대비하지 못한 것 아니냐는 지적에 대해 합참의 한 고위 관계자는 “현장에서 지뢰나 부비트랩, 매복조 등에 대비해 필요한 조치를 더 했어야 했다”면서 “현장 지휘관의 전술조치에 과오가 있었다. 송구스럽게 생각한다”고 해명했다.

하지만 지난해 말부터 북한군이 DMZ 일대에 지뢰를 매설하는 특이 동향이 포착됐음에도 국방부와 합참에서 적절한 대응지침을 일선 부대에 하달하지 않은 채 사건 발생에 대한 책임을 일선부대와 현장 지휘관에게 돌렸다는 지적도 제기되고 있다.

정진욱기자

로그인 후 이용해 주세요