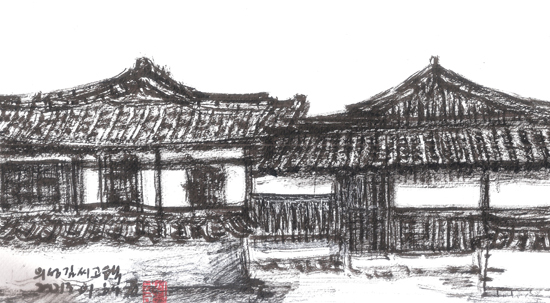

[이해균의 스케치여행] 의성김씨 종택(보물450호)

승인

2013-07-15 21:09

고색의 기와지붕을 바라보며 카메라의 줌처럼 가까이 당겨갔을 때 무언가 어색하고 낯설어 보이던 이 집은 학봉 김성일이 사신으로 북경에 갔을 때, 그곳 상류층 주택의 설계도를 가져와 지은 집이라고 한다. 안채가 사랑채보다 외부에 있고 사랑채는 행랑채의 대문을 거치지 않고 출입할 수 있는 별채의 형태다.

거처로의 기능이 주인에게는 약해보이는 이 희한한 구조는 사랑채에서 손님을 맞는 즐거움이 가정사보다 컸던 주인의 태도가 내심 엿보인다. 뒤란에 덮인 호박잎을 두드리는 소낙비 오는 밤에, 폐부를 훑는 외로움을 견뎌내며 이 캐 묵은 한옥골방에서 하루쯤 지새우고 싶다.

아님 뙤약볕 쏟아지는 날 툇마루 그늘에 누워 시집간 누님 같이 그리움 묻어나는 손소희의 ‘창포 필 무렵’을 읽어도 좋겠다. 뜰 안 회화나무에 매달린 쌔롱매미 울어대는 해거름에 뒷마당에서 무쇠솥뚜껑에 부추전을 부쳐내는 어머니 곁에 쪼그려 앉은 소년이고 싶다.

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요