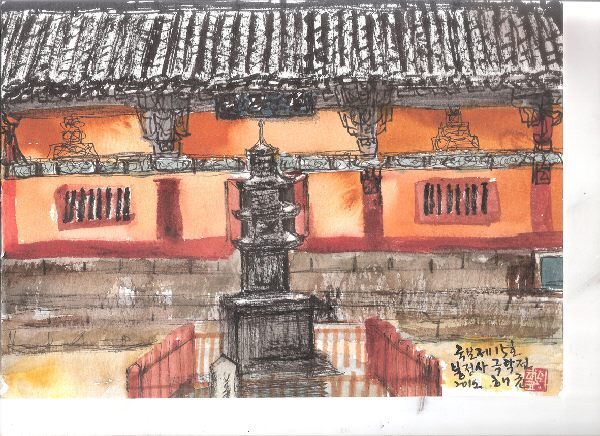

[이해균의 스케치여행] 봉정사

승인

2012-08-13 20:26

넓고 좁다란 들길 따라 외가 가던 길은 미루나무 등에 매달린 매아미가 왠 종일 울었다. 메뚜기와 방아깨비가 논 섶에서 튀어 오르고, 여치와 베짱이가 세상모르고 노래하던 길. 얼룩무늬 개구리참외가 땡볕에 달궈져 단맛 풍겨오던 밭이랑. 여름방학이면 학교 화단에 빨간 봉숭아꽃이 속 터지게 꽃씨를 잉태했다. 봉정사 가는 길은 내 마음이 가는 정든 시골길이다. 단아한 극락전도 친숙하고, 영산암 마당은 집 그늘 아래 길쌈 매던 시골집같이 편안하다. 극락전이 한국 최고의 목조건물이라는 미학과, 미술사학과, 고고학이 어쩌고 하는 學과 文에 가치를 찾는 종사자가 아니라도 낯설지 않은 봉정사. 귀로의 하늘은 먹구름이 덮쳐 소나기라도 뿌릴 듯 천기를 누설하고 있다.

© 경기일보(www.kyeonggi.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

로그인 후 이용해 주세요